近日,我院曹言勇-李会勇团队联合中国农业科学院作物科学研究所段灿星团队、山东农业大学李向东团队在Plant Biotechnology Journal(中科院一区Top期刊,5年平均影响因子12.5)在线发表题为“The zma-miRNA319-ZmMYB74 module regulates maize resistance to stalk rot disease by modulating lignin deposition”的研究论文,该研究通过多维组学整合分析,成功鉴定出zma-miR319-ZmMYB74这一关键调控模块,系统阐明了其通过负向调控木质素合成关键基因ZmCAD从而影响玉米茎腐病抗性的分子机制,为玉米抗病分子育种提供了新的理论依据和宝贵的基因资源。

茎腐病是玉米生产上最重要的全球性病害之一,也是我国普遍发生且对生产具有重大影响的病害,主要发生于灌浆至蜡熟期,引起玉米产量损失,病害导致的倒伏是玉米机收的严重障碍,病原菌产生的毒素影响食品和饲料安全。玉米茎腐病是一种致病机制复杂的系统性病害,主要由镰孢菌和腐霉菌单独或复合侵染引起,该病害可在玉米整个生育期内侵染多个部位,完成其病害循环。尽管前期已有研究鉴定出部分抗性QTL和基因,但其整体抗性机理仍不甚明晰,尤其是miRNA与转录因子在此过程中的核心调控作用与分子网络,仍是当前研究的难点与焦点之一。

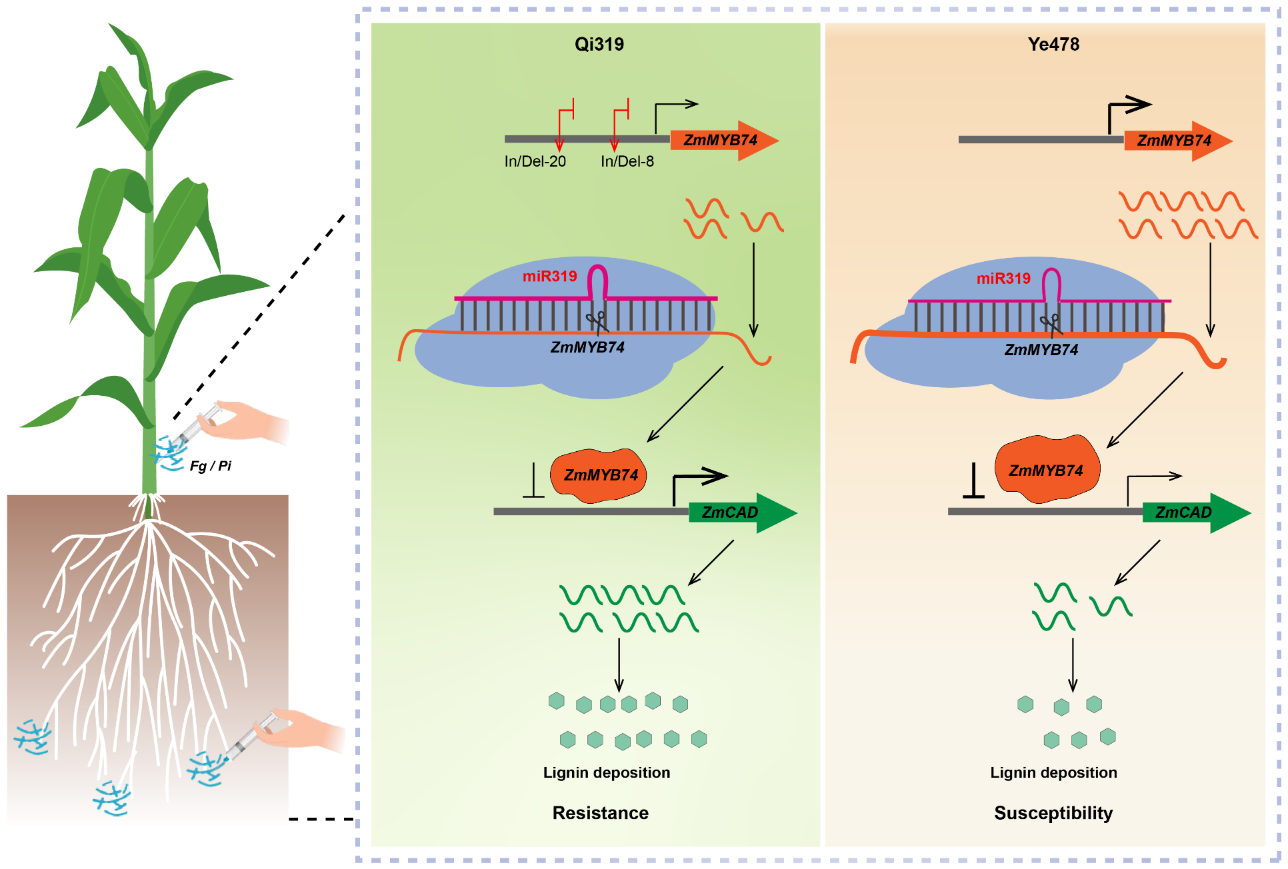

研究团队成功构建了zma-miR319-ZmMYB74模块协同调控玉米抗茎腐病的分子机制模型:在茎腐病菌侵染后,玉米通过上调zma-miR319的表达来抑制其靶基因ZmMYB74的转录。ZmMYB74表达的减弱,解除了其对木质素合成关键基因ZmCAD的转录抑制,从而促进木质素在细胞壁中沉积,增强植株的物理防御能力,最终提高对茎腐病的抗性。总之,本研究阐明了新型抗病基因ZmMYB74在调控玉米茎腐病抗性中的关键作用,为精细设计玉米茎腐病(穗腐病)等重要病害抗病育种提供了具有重要价值的定向设计靶点和种质材料;在当前因气候变暖趋势不可逆导致的玉米病害频发的大背景下具有重要意义。

zma-miR319-ZmMYB74-ZmCAD模块协同调控玉米抗茎腐病的分子机制模型

河南省农业科学院粮食作物研究所及神农种业实验室为本研究第一完成单位,曹言勇研究员为论文第一作者,马娟副研究员为共同第一作者。我院李会勇研究员、中国农业科学院作物科学研究所段灿星研究员和山东农业大学李向东教授为共同通讯作者。团队程泽强研究员、夏来坤副研究员等多名成员及河南农业大学汤继华教授,中国农业大学周涛教授、范在丰教授,美国密苏里大学张展元教授,山东农业大学田延平教授,西南大学李明骏副教授也参与了此项工作的研究。本研究得到国家重点研发计划、海南省种业实验室与中种集团联合“揭榜挂帅”项目、中国农业科学院农业科技创新工程、国家留学基金委公派访问学者项目、河南省农业科学院优青基金、山东省现代农业产业技术体系及泰山学者计划等项目联合资助。

近年来,河南省农业科学院粮食作物研究所作物基因编辑研究团队聚焦我国玉米重大病害,围绕病原菌群体功能基因组与泛基因组、病原菌—玉米分子互作、靶标基因挖掘与机理解析、基因编辑育种应用等方向开展系统研究。在玉米茎腐病、穗腐病和南方锈病等研究领域取得重要进展:近五年,团队以第一/通讯作者在《Plant Biotechnology Journal》(2篇)、《Molecular Plant Pathology》等期刊发表SCI论文15篇。

论文链接: https://doi.org/10.1111/pbi.70424